Du grain pour les éclusesdu écluses

Pendant un siècle et demi, trois écluses toulousaines sur cinq du Canal du Midi ont servi, en plus de la régulation du niveau de ses eaux, à transformer le grain en farine. À une époque où la ville et son pays vivaient du blé.

Si le premier marché de Toulouse était un marché au grain (la Halle de la Pierre), si le monument qu’allaient d’abord voir les étrangers de passage en ville était un moulin (celui du Bazacle mais celui du Château était tout aussi imposant), on peut se douter que les céréales ont joué un grand rôle dans l’histoire de la ville. Il n’est donc pas très étonnant que lorsque vers 1670 Pierre-Paul Riquet fit partir de Toulouse son Canal royal de Languedoc, futur Canal du Midi, trois des cinq écluses de son ouvrage servirent aussi de moulins : celles de Bayard, de Matabiau, et des Minimes.

Comme au Bazacle et au Château, les meuniers-éclusiers se payaient avec la mouture : un seizième (6,25 %) des grains qu’on leur apportait à moudre, part dont ils devaient reverser la moitié à la Compagnie du Canal. En plus d’avoir à s’occuper aussi des écluses, les meuniers étaient au chômage lorsque le Canal était à sec, soit environ trois mois chaque année. Mais ils bénéficiaient tout de même d’un avantage : le Canal passant loin des murs de Toulouse, les grains que l’on y apportait n’étaient pas soumis à l’octroi, les taxes municipales que devaient payer presque tous les produits qui entraient en ville. Ce qui peut expliquer qu’après une première période difficile (la Compagnie fermant même un temps le moulin de Bayard), les moulins du Canal aient fini par devenir assez rentables à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, période où à la fois la consommation de pain augmente (on arrive à Toulouse à un maximum historique de près de 300 kilos par personne et par an) et où les faubourgs commencent à se développer. C’est aussi la période où le Canal tourne à plein régime et profite essentiellement à l’économie céréalière du pays toulousain qui peut désormais exporter ses grains très vite et très loin en Bas-Languedoc et en Méditerranée.

L’ambiance change au XIXe siècle. D’abord fiscalement dans les années 1820 avec l’extension de l’octroi jusqu’au Canal qui met ses petits moulins à égalité avec les grosses minoteries que sont devenues les moulins du Bazacle et du Château. Ensuite entrepreneurialement avec de nouvelles sortes de fermiers entrepreneurs qui cherchent à innover et diversifier en se servant de la force de l’eau pour faire fonctionner des scieries ou plâtreries… sans grand succès avant que l’industrialisation du secteur et la densification urbaine condamnent définitivement l’activité. Certains avaient vite compris : au début de ces mêmes années 1820, deux entrepreneurs font bâtir à la hâte un très théorique moulin à scie au bord du Canal au débouché de la future allée Jean-Jaurès … uniquement pour vendre le terrain plus cher à la municipalité qui est en train d’exproprier les propriétaires de la zone.

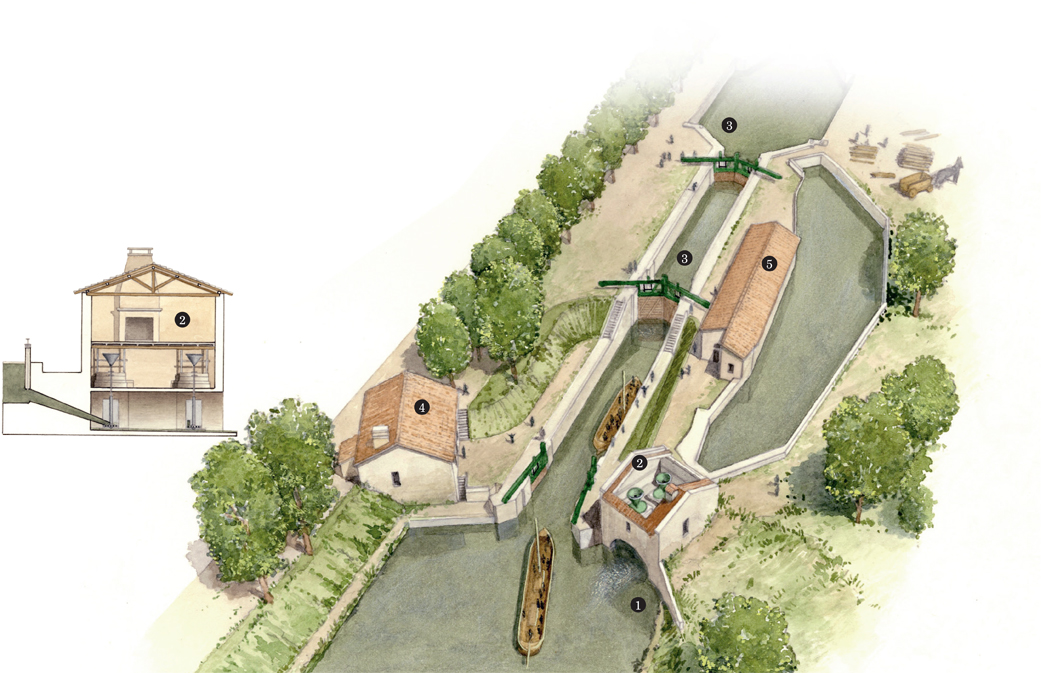

Ci-contre, la deuxième version de l’écluse-moulin de Bayard : au lieu des 2 petits moulins (avec 2 jeux de meules) d’origine aux 2 bouts du bief, un seul gros moulin 1 (avec 4 jeux de meules 2) est reconstruit au XVIIIe siècle. Le meunier doit aussi manoeuvrer la double écluse 3 jusqu’au début du XIXe siècle où il obtient que la Compagnie du Canal en charge un garde éclusier, d’où la construction à ce moment-là d’une maison éclusière 4 sur l’autre rive (sur laquelle sont inscrites les longueurs des 2 biefs de navigation). L’ensemble, que fera disparaître la gare Matabiau (ouverte en face en 1857), comprend aussi un lavoir 5.

Ci-dessus, une écluse sans moulin, celle de Saint-Pierre, bâtie à l’entrée du Canal de Brienne 6 (voisine du moulin du Bazacle) vers 1770 sur le modèle ovale 7 caractéristique du Canal (ce modéle remplace les modèles rectilignes comme Bayard, qui ont tendance à s'effondrer avec le temps). Ancien mur d'enceinte de la ville 8 moulins du Bazacle 9. Autres écluses sans moulin à Toulouse à l’époque : celles de l’Embouchure (double écluse et kilomètre zéro du Canal par où a commencé sa construction en 1667) et du Béarnais.

Texte : Jean de Saint Blanquat

Illustrations : Jean-François Binet, Jean-François Péneau

Merci à la Direction du Patrimoine.